Подробности весны

«Выставляется первая рама…» Скоро на дачу!

Больше всего люблю весну. Все декадентские красоты зимы, вся пышность лета и «в багрец и золото одетые леса» осени для меня почти ничто по сравнению с голыми, мокрыми, оживающими и ожидающими листвы ветками.

И воздух прохладный, влажный — чудо!

Что бы такое почитать?

Женщина

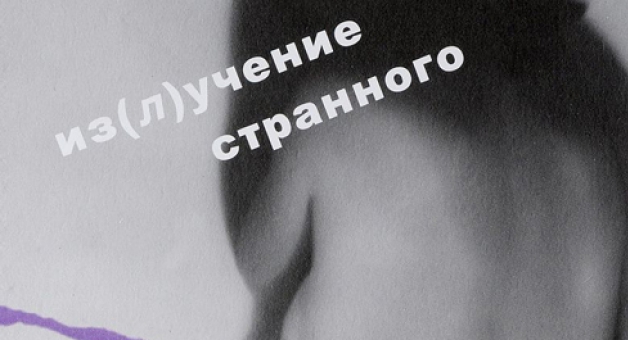

На обложке — голая красавица. Спиной. Я немедленно взял. Это второй том статей киноведа и синефила Олега Ковалова «Из(л)учение странного». На фотогра-фии — звезда немого (эротического) русского кино, ставшая великим кинорежиссером, Маргарита Барская. Фотограф тоже великий — Александр Гринберг, называвший себя пиктореалистом. В этом томе написано

о втором и последнем фильме Маргариты Барской «Отец и сын» (1936). Центральная статья — по всем параметрам. Она в середине. Она лучшая, и что-то такое она фокусирует, собирает то, что разбросано по всем статьям Олега Ковалова и про знаменитую «Путевку в жизнь» Николая Экка, и про почти никому не известный фильм режиссера Александра Ледащева «Пастух и царь», и про «Боевые киносборники» времен Великой Отечественной войны, и про «Человека № 217» Ромма,

и про «Ивана Грозного» Эйзенштейна. Но лучшая статья в сборнике — про ту, что на обложке. В самом деле, она — уникальное явление. Сняла всего два фильма: «Рваные башмаки» (от него пришел в восторг Ромен Роллан) и «Отец и сын» (от него пришла в ужас советская цензура образца 1936 года) — и осталась в истории мирового кинематографа. Была красивой женщиной. Любовницей Карла Радека. От нее потребовали или показаний на врага народа, или, по крайней мере, разоблачительного выступления на собрании. Она отказалась. Покончила с собой в 1937-м, после того, как фильм «Отец и сын» турманом полетел «на полку» с залпом разгромных рецензий. Хороший сборник получился у Олега Ковалова, но лучшее в нем, повторюсь, — статья о Маргарите Барской.

Из(л)учение странного (Т. 2).

Ковалов О. —

СПб.: Мастерская «Сеанс», 2018.

Финляндия

Есть такой город в Финляндии — Лаппеенранта. Туда ездят затовариваться зажиточные петербурженки. Мне это нравится, потому что в Лаппеенранте (Вильманстранде) родился Александр Сумароков, первый русский поэт, которого стали читать и даже петь дамы. Среди дам, посещающих Лаппеенранту, есть и ученые, например одна из лучших искусствоведов России Екатерина Андреева. Ездила она, ездила в Финку, да и влюбилась в эту страну, в ее историю, культуру, искусство, в ее образ жизни.

А влюбившись и со всей своей ученой въедливостью изучив, написала прекрасную книжку «Финляндия. Творимый ландшафт». Рискну утверждать: это лучшая страноведческая книга, появившаяся в нашей стране за последнее время. Фактов изложено немерено, и связаны они прихотливо, так что не все забывается. Но не это важно. Важно, что остается образ странной страны, ее талантливых сильных людей и не менее странное ощущение автора: «Как же так? Ведь близко… Настолько близко, что просто в составе Российской империи было. А все другое. По-хорошему другое».

Финляндия. Творимый ландшафт.

Андреева Е. —

СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2017.

Событие

Mea culpa! (Моя вина!) Две вины. Во-первых, я сейчас нарушу правила. Напишу о журнальной публикации. Причем давней, 2016 года. Но эта публикация — событие. И виноват я в том, ее заме-

тил (и то случайно) только сейчас. В номере 4 журнала «Звезда» за 2016 год напечатана неоконченная повесть Фриды Вигдоровой «Учитель» (на обложке и в оглавлении журнала —

ошибка: повесть названа «Читатель»). Фрида Вигдорова писала эту повесть, умирая от рака. Не дописала. В ряд неоконченных произведений русской литературы: «Евгений Онегин», «Мертвые души», «Братья Карамазовы» — встает еще один текст. Я его прочел в один дых, как стопку выпил, за один вечер, и подумал, как прав был Александр Зиновьев, когда заметил: «Одним из преступлений советской власти было уничтожение литературного ренессанса России 60-х годов ХХ века». Фриду Вигдорову все знают как журналистку, застенографировавшую и пустившую в оборот запись суда над Бродским. А она была потрясающей писательницей, сильной, точной, умеющей писать интересно. Варлам Шаламов восхищался ее «Записками депутата». Я думал, что преувеличивает. Теперь я так не думаю. Неоконченную повесть не пересказать. Из лагеря в 1955 году возвращается реабилитированный учитель. Едет по стране, выполняя поручения тех, кто еще сидит. Ищет свою бывшую жену и дочку и… своего самого любимого ученика, Володю Сурмина. Вот и все. Но как сделан этот «роуд-муви»! Как расположены события! Михаил Погодин (обиженный на Гоголя за то, что тот изобразил его Собакевичем) очень точно и обидно описал композицию «Мертвых душ»: длинный-длинный коридор, заходишь в одну комнату — один помещик, идешь по коридору под лирическое отступление, другая комната — другой помещик, и так до конца. Ничего подобного у Вигдоровой: коридор извилист, и никак не догадаешься, что за следующим поворотом. Гениально композиционно сделана повесть в 1963–1965 годах. Берусь обидеть современных беллетристов: теперь так не умеют. Удивительно передано ощущение человека «оттуда». Тютчевское такое: «так души смотрят с высоты на ими сброшенное тело». В общем, редко я настоятельно советую, но эту повесть надо прочесть, поскольку это событие. Как обычно: незамеченное.

Учитель.

Вигдорова Ф. —

Звезда. —

2016. — № 4,

с. 60–139.

если понравилась статья - поделитесь: