Warnas

Как теперь добраться до этого места — не знаю. Подозреваю, что туда сейчас ездят

маршрутки от Ломоносова/Ораниенбаума. Или можно на машине.

Коттеджный поселок все ж таки. Тогда… Тогда мой дачный друг и сосед Валерка

предложил доехать до Копорья и дальше на велосипедах. Валерка уверял, что там есть водоем, а в водоеме — раки. Раков я отродясь не ловил, но Валерка сказал:

сунул палец в норку — и вот он, рак!

Путешествие

От Копорья до раконосной (по уверениям Валерки) Ворониной всего-то километров двадцать. На великах — с ветерком домчимся. Лето было прохладное и дождливое. Мы еще купили два бидона пива.

А я еще отказался, чтобы Валерка вез два бидона (у него было приторочено ведро для варки раков). Я не выспался, поднялись мы в пять утра, чтобы поспеть к ловле. На дорогу выскочило какое-то животное. Я или вильнул, или затормозил и вильнул, и влетел в бочажину (глубокую яму с водой) на обочине. Разумеется, перевернул бидон с пивом на себя.

Валерка подъехал к месту ДТП и почти процитировал самую короткую главу из замечательного публицистического произведения Генриха Гейне «Идеи. Книга Ле Гран»: «Немецкие цензоры … … … … болваны … … … … кретины … … … недоумки … … …». Выбираясь с помощью друга из бочажины, я перевернул на себя и второй бидон. Снова последовала цитата… «Ладно, — сказал Валерка, — обсохнешь, ветерком обдует». Я обсыхал, обдуваемый ветерком.

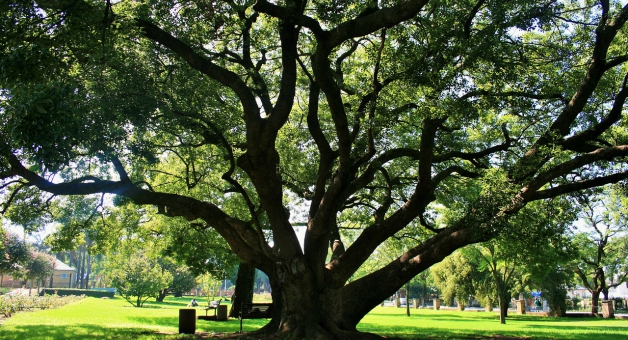

Мы приехали. На лугу стоял дом. Пустой, обшарпанный. Сложенный из древних кирпичей. Перед домом рос дуб. Вернее, несколько дубов из одного корня. Он (или они) напоминал (напоминали?) букет гигантских фантастических зеленых цветов.

Позднее из книги Лихачева про сады и парки я узнал, что мое впечатление было правильным. То, что я увидел, называется в садово-парковом искусстве «солитер». Одинокий. Одна из компонент романтического природного парка. Перед домом — луг, на лугу высаживают дерево. Чаще всего — дуб. Искусный садовник так делает это, чтобы из корня росло сразу несколько стволов. Дуб-солитер. Одинокий и множественный.

Перед дубом стоял иссиня-черный ворон. Дом был сер. Дуб зелен. Ворон черен.

И все крупные. Это был рисунок ребенка или гения. Или мастера кичевых картинок. Это было так красиво, что мы с Валеркой на миг забыли про раков. Ворон презрительно глянул на нас, лениво каркнул, распахнул крылья и, оттолкнувшись от земли, взлетел. Летел он неспешно, с достоинством, распластываясь в воздухе.

Символы

Встреча была символична. И не только в том смысле, что путешествие, начавшееся так неудачно, закончится не менее неудачно (ворон — знак неудачи), но и в том, что ворон означил место, куда мы прикатили на великах. На шведской карте 1704 года будущая деревня Воронина (или Воронинская, или Воронежская) названа Warnas. Этимология этого названия неясна, как и этимология немецкого города Варнемюнде.

Есть два объяснения этих топонимов. Первое: оба места были пограничьем, здесь селились разные племена. Германские, финно-угорские, славянские. Варнас вполне может происходить от славянского слова «вран» — ворон. Второе: было германское племя варины, или варны. Возможно, они жили и здесь, и на побережье Балтийского моря в Германии. Но и тут символ работает. Тотемом у этого племени был ворон.

Нас встретил оживший герб усадьбы Ворониной — черный вран. Хотя гербы у ее владельцев были не такие. Вообще разные были гербы. А у последних хозяев вовсе никаких гербов не было. Купцы. Промышленники. Кстати, на примере усадьбы Ворониной легко убедиться в правоте Пушкина, который очень хорошо разбирался в том, в чем хотел разобраться. В записке Николаю I Пушкин настойчиво просит царя ввести майорат. Земельные владения по закону переходят старшему сыну. А остальные? Госслужба, армия, литература, наука, да что угодно, хоть медицина с астрономией. Получают отличное образование и служат державе.

Пушкин совершенно справедливо указывает, что без майората дворянское землевладение без всякой крестьянской революции исчезнет, раздробится. Как бы ни были велики латифундии даже у самых богатых землевладельцев России, плодятся и размножаются они быстрее и больше, чем крестьяне. (Детская смертность велика, но не такая, как у крестьян.) Результат Пушкин продемонстрировал одной фразой в финале «Капитанской дочки»: «В тридцати верстах от *** находится село, принадлежащее десятерым помещикам» (курсив мой. — Н. Е.). Это счастливые потомки счастливого Петра Андреевича Гринева. Пугачев разбит, и село тоже разбито между десятью помещиками.

Первые владельцы

В 1712 году село Wranas было пожаловано земельному магнату петровской поры князю Черкасскому. Тогда-то оно и было переименовано в Воронинскую, или Воронежскую, мызу. (Думаю, дело не только в созвучии, но и в том, что Черкасские переселяли крестьян из своих воронежских вотчин на берега Финского залива.) Село попало в почти официальную бумагу, письмо владелицы имения — внучки Черкасского, жены князя Трубецкого Марьи Юрьевны Трубецкой. Управляющий пожаловался ей, что драгуны, стоящие на постое в Воронинской/Воронежской, безобразничают.

Стоит объяснить некоторые особенности русской армии до реформ Александра II. Все знают, что такое рекрутский набор. Двадцать пять лет службы. Но почти никто не задумывается, кого община

и помещик отдают в рекруты. Разумеется, хулигана, от которого вся округа стонет. Отсюда невероятная боевитость собранных из них отрядов. Понятно, что на постое эти бойцы ведут себя точно так же, как и в завоеванных областях.

Письмо сохранилось: «Уведомилось, что в Копорских вотчинах Воронежской и Высоцкой моих стоят драгуны, чинят крестьянам немалые обиды и грабят. Учиня ведомость ограбленным крестьянам, доложить брату моему, Никите Юрьевичу, и бить челомно о возвращении имущества, освидетельствовать мельницу и плотину, и строения в мызе Воронежской, не было ли какого разорения». Здесь надо сказать, что брат Марьи Юрьевны Никита Юрьевич Трубецкий был генерал-прокурором Российской империи. Так что сомнений нет — возместили. Плотину и мельницу починили, со строений мызы Воронежской веселые надписи тщательно затерли под чутким и яростным присмотром багрового от гнева и начальственного разноса господина полковника.

…И последующие

Дальше все пошло по пушкинскому сценарию: дробление, продажи, перепродажи. Уже в 1835 году бывшее имение земельного магната, изрядно уменьшившееся, принадлежало князю Ельпидифору Парфентьевичу Енгалычеву. Его нужно упомянуть обязательно. Во-первых, он был сыном автора самых популярных в конце XVIII века «лечебников» Парфентия Михайловича Енгалычева. Одному совету из его многократно переизданной книжки «О продолжении человеческой жизни, или Средство, как достигнуть можно здоровой, веселой и глубокой старости, и как предохранять здравия надежнейшими средствами, и пользовать болезни всякаго рода, С показанием причин и лекарств повсюду пред глазами нашими находящихся» я безуспешно стараюсь следовать: «Убегай сильных страстей. Злоба и ненависть истощевают жизненные силы. С молодости приучай себя к кротости и равнодушию. Если вдруг овладела тобой сильная страсть, то поди на свежий воздух, взирай на небо. Проходися и не раньше употребляй пищу и питье, как уже в духе своем сделаешься спокоен».

Во-вторых, это при поручике Уланского полка Ельпидифоре Енгалычеве были построены каменные здания усадьбы, оранжереи, каретник (до сих пор стоят), был разбит романтический английский парк (ставший еще прекраснее в запущенном состоянии), посажен дуб-солитер и вырыт пруд, на поиски которого мы и отправились с Валеркой.

Последний владелец усадьбы — шведский лесопромышленник из Выборга Харри Аугуст Валь (Гарри Августович Валь), 1869–1940, яхтсмен, победитель летней Олимпиады 1912 года в гонках на яхтах, знаток скрипок. Сам изготовлял скрипки. Собирал старые музыкальные инструменты. Его коллекция была настолько знаменита, что в Выборге у него было прозвище «Валь-скрипка», а совсем недавно в Финляндии издали про его коллекцию книгу «Скрипки Харри Валя». У него было пять скрипок Страдивари, пять Гварнери, скрипки Амати, де Сало, Маджини.

К скрипке Рубино 1707 года прилагалась записка знаменитого виртуоза Пабло де Сарасата: это лучшая из скрипок, которую он (Сарасата) когда-либо держал в руках. Всего 80 инструментов. Почти все они погибли при бомбежках Выборга во время первой советско-финской войны. Тридцать скрипок спас секретарь Валя Онни Сухонен.

Гарри Августович купил Воронино в 1905 году. В 1908-м заложил в Тульский поземельный банк. Скрипку Рубино, надо полагать, покупал, а денег не хватало, вот и…

По парку вот таких владельцев мы и бродили с Валеркой, разыскивая раконосный пруд, любуясь видами.

Мешугене

Пруд мы нашли. Он был столь же прекрасен, как и парк. Но, увы, Валерка сказал, что: а) для ловли раков очень поздно; б) не похоже, чтобы раки здесь водились. Он разлегся на травке и стал (по совету Парфентия Михайловича) «взирать на небо». А я пошел на мостки, нависшие над прудом. Я не предполагал, что тем самым превращу печальную идиллию заброшенной усадьбы в эксцентрическую комедию в духе Чаплина, Бастера Китона и Гайдая. Вы правильно догадались. Мостки были подгнившие. Я рухнул в воду. Валерка приподнялся на локте и устало сказал: «Правильно про тебя тетя Фрида (моя бабушка, Царствие ей Небесное. — Н. Е.) говорит: мешугене…» После чего пошел доставать меня из чистой, прозрачной, холодной воды нераконосного пруда.

если понравилась статья - поделитесь: