Неторопливая Суйда

Суйда — непонятный топоним. Скорее всего, от финского Suyuva, или Suyuvasti, — «плавный, неторопливый». Почему так прозвали это место еще с новгородских времен — Бог весть. Может, жили здесь совсем неторопливые крестьяне, отличавшиеся от прочих горячих финских парней неспешностью? Или — по характеру здешней речки, которая тоже ни разу не Терек… Начнем и мы — неторопливо.

Негр-плантатор

Как и положено чуть не всем деревенькам и поселкам Ленинградской области, Суйда много древнее Петербурга. Первое упоминание Суйды — в писцовых книгах Водской пятины Новгородской республики. Село большое, при нем женский монастырь и Никольская церковь. То есть, разумеется, наоборот: село при монастыре и церкви. С 1617 года при завершении Русско-шведской войны по Столбовскому миру все земли Водской пятины отошли Швеции. «На вечные времена» — так в договоре было записано. Но когда это наша сильная держава соблюдала международные договоры?

Вечность началась в 1617 году — в 1700-м кончилась. Суйда тогда досталась в геополитическом плане — России, в социально-экономическом — крепостному праву (в Швеции крепостного права не было), в личном — петровскому адмиралу Федору Апраксину.

В 1759 году Суйду начал выкупать Абрам (Петр) Петрович Ганнибал, дважды крещенный крестник Петра Первого, прадед Александра Пушкина. Почему дважды крещеный? О! Это — интересная история. Арапчонка Петру доставил хорватский авантюрист Савва Рагузинский, бывший тогда послом России в Турции. Уверял Петра, что выкупил арапчонка у самого султана из сераля. Разумеется, потратился, и компенсацию получил. Злые языки (знающие нрав Саввы) утверждали, что никакой это не арапчонок, а мальчик-караим, которого Савва вывез не из Константинополя, а из Крыма.

Пушкинисты эту версию яростно отвергают. Предполагают, что стамбульский арапчонок — из Эфиопии, или из Чада (где «изысканный бродит жираф»), или из Камеруна. Во всяком случае, замечательный французский писатель (русско-еврейского происхождения) Ромен Гари в бытность свою представителем Франции при ООН был потрясен представителем Камеруна при ООН. «Вошел, — вспоминает он, — быстрый, стремительный… Пушкин. Только совсем черный, иссиня-черный».

Достоверно известно только одно: в 1705 году Петр крестил своего арапчонка в православной церкви, в только что завоеванной Вильне (ныне Вильнюсе). В городе Вильне рядом с католическими храмами стояли и православные церкви. Так в Европе начала XVIII века было принято. Имя при крещении арапчонку дали Петр. Арапочонок заплакал и сказал, что ему привычнее другое имя — Авраам, Абрам. Петр не был обрядоверцем. Не очень соблюдал ритуалы. Крестили второй раз, Абрамом, благо в святцах такое имя есть.

Этот непреложный факт из истории арапа Петра Великого позволяет предположить: возможно, злые языки были не так уж и не правы. Караимы, как известно, — ветвь иудаизма и еврейства. А может, правы пушкинисты, настаивающие на эфиопском происхождении Ганнибала. В Эфиопии жило негритянское племя, фаллаши, вера которого… иудаизм. Сейчас фаллаши не в Эфиопии, а в Израиле. Когда в Эфиопии после социалистических экспериментов Менгисту Хайле Мариама разразился голод, Израиль вывез племя фаллашей в свою страну. Спас от вымирания единоверцев. Имена у фаллашей были и остаются соответствующие: Абрам, Исаак и тому подобное.

Впрочем, неважно, кем был прадед Пушкина, фаллашем или караимом. Важно, кем он стал. Учился во Франции на инженера-фортификатора. Хорошо выучился. Сохранил африканский темперамент. Первую свою жену из ревности запытал до полусмерти, что сильно помешало ему во время бракоразводного процесса. Жена справедливо утверждала, что свидетельства о неверности были вырваны у нее пыткой. Не то чтобы ей так уж хотелось продолжать семейную жизнь — ей в монастырь не хотелось. Если бы подтвердилась ее неверность, неверную жену отправили бы в монастырь, что и случилось впоследствии. Вследствие чего Абрам Петрович смог жениться во второй раз на шведке из города Ревеля, где служил губернатором и фортификатором.

Если уж с родными Абрам Петрович был жесток, то с крестьянами еще жесточе. И меня это наполняет какой-то странной, извращенной гордостью. Негры-работорговцы были и в южных штатах США, но негр-плантатор, у которого рабы — белые, а он их сечет почем зря за малейшую провинность — только у нас, только в России! Но он был не просто плантатор, он был плантатор-прогрессор. Картошку на госуровне в России стали вводить при Екатерине II, а закончили процесс при Николае I. Последние русские картофельные бунты — Урал, сороковые годы XIX века.

Пионером частного картофелеводства в России был Абрам Петрович Ганнибал. А Суйда, соответственно, малая родина русского картофелеводства. Ганнибал заставлял крепостных сажать «земляные яблоки» и употреблять означенные яблоки в жареном, вареном, топленом видах в пищу, о чем и написал в сборник Вольного экономического общества. Статья заинтересовала матушку императрицу, и процесс пошел.

Абрам жил долго. Умер в Суйде на 91-м году жизни. Похоронен там же. Могила не сохранилась. Ныне стоит кенотаф. Где-то здесь, дескать, похоронен прадед Пушкина.

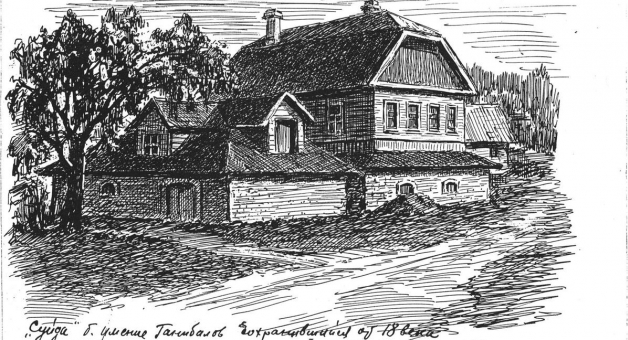

Зато сохранился приусадебный парк, разбитый по плану и чертежам дипломированного французского специалиста Абрама Ганнибала. В парке сохранился каменный диван, вырубленный из цельного валуна по приказу эксцентричного негра-плантатора. Дом, построенный по его же планам, сгорел еще в конце XIX века, а флигель сохранился. В нем сейчас — музей Ганнибалов.

Переплетение сюжетов

Суйда — родина не только русского картофеля, но и мамы Пушкина, Надежды Осиповны Ганнибал, прекрасной мулатки. Сохранилась миниатюра, нарисованная гувернером Пушкина, писателем и художником, братом дипломата и философа Жозефа де Местра, Ксавье де Местром.

Надежда Ганнибал, судя по этой миниатюре, была и впрямь очень красива. В суйдинской церкви она венчалась с поручиком Сергеем Пушкиным. В Суйде родила в 1797 году старшую сестру Пушкина, Ольгу.

Рожать Пушкина она уехала в Москву, к мужу, забрав с собой крепостную няню Ольги, а потом и Саши, знаменитую Арину Родионовну, похороненную на Смоленском кладбище в Петербурге. Где именно — неизвестно, но точно на Смоленском.

В Суйде, разумеется, есть и мемориальный домик няни Пушкина. Всевозможные предметы крестьянского быта представлены в этом домике. Жаль, полуштофа тех далеких времен там нет. Образ няни должен быть явлен во всей его полноте! Выпивала Арина Родионовна крепко, о чем свидетельствуют и стихи нашего великого национального поэта: «Выпьем с горя! Где же кружка? Сердцу будет веселей!» Ну, не с чаю же будет сердцу веселей. С горя не чай пьют. Так что полуштоф и кружка должны быть в экспозиции. Как же без них?

А еще на окраине Суйды жила Мариана Васильевна Олейникова (1900—1943), врач-стоматолог гатчинской городской больницы. Родилась в окрестностях Баку. Отец — азербайджанец. Мать — русская. Фамилия по мужу, с которым развелась. С 1918-го года — в Красной армии. Потом училась в Харьковском медицинском. По распределению приехала в Суйду. Здесь и жила. Работала в Гатчине и в поселке Высокоключевом.

Во время оккупации была связана с подпольем. Помогала пленным бежать из лагеря, расположенного вблизи Суйды. Прятала их и снабжала документами. Помогал ей в этом староста Суйды, Александр Иванович Макин. Документы Олейникова добывала так. К ней часто захаживал бургомистр всего дистрикта, живший в Высокоключевом. У Олейниковой был (как вы догадываетесь) спирт. А собачья должность начальника оккупационной власти располагает к «Выпьем с горя! Где же кружка?» И покуда бургомистр веселил сердце спиртом, разбавленным или нет — не знаю, к нему в дом (он же канцелярия бургомистра) пробиралась старшая дочь старосты, Валя, воровала бланки пропусков, а порой и очень интересные документы, например доносы и список стукачей при оккупационной власти. Олейникова аккуратно заполняла пропуска и снабжала ими беглецов.

В 43-м Олейникову взяли. Понятно, как ее допрашивали. Непонятно (мне), как она никого не выдала. Повесили. Тело выбросили. Где она похоронена, в какую наспех вырытую яму ее тело выбросили — неведомо. Потом освобождение. Партизаны ушли с действующей армией. Старосту, Александра Макина, — в Сибирь. Про Олейникову никто и не вспомнил. До 1965 года. Пока в селе не появилась учительница истории, Нина Васильевна Соловьева. «Оттепель»-то хрущевская, ее инерция еще продолжалась. Нина Соловьева и раскопала эту историю. Улицу в Высокоключевом назвали именем Марианны Олейниковой. Александра Макина, который так и сгинул в Сибири, посмертно реабилитировали.

Такая вот история уроженки города Баку, героини поселков Суйда и Высокоключевого, развернулась в декорациях бывших имений негра-плантатора и первого русского картофелевода Абрама Ганнибала

если понравилась статья - поделитесь: